Quelle: Deutsches Instituts für Wirtschaftsforschung

Zehn Jahre nach Angela Merkels "Wir schaffen das" fühlen sich viele Geflüchtete in Deutschland weniger willkommen als bei ihrer Ankunft. Gleichzeitig wächst die Sorge vor Fremdenfeindlichkeit. Drei aktuelle Studien des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) zu Geflüchteten, die zwischen 2013 und 2019 nach Deutschland gekommen sind, zeigen: Geflüchtete fühlen sich auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt teils diskriminiert. Dennoch ist die Bereitschaft zur Einbürgerung hoch. Ein weiterer zentraler Befund: Die Entwicklungschancen der in Deutschland geborenen Kindern Geflüchteter hängen von sozialen Bedingungen ab und nicht von der Fluchterfahrung. Basis der Berechnungen ist die IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten.

Interview mit Studienautorin Sabine Zinn

"Integration verläuft in verschiedenen Bereichen unterschiedlich schnell – erst mit einer längeren Aufenthaltsdauer können bestimmte Entwicklungen wie das Einbürgerungsverhalten oder das Aufwachsen der zweiten Generation untersucht werden. Dank belastbarer Daten ist dies nun möglich", sagt Cornelia Kristen, DIW Fellow am Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) im DIW Berlin.

Diskriminierung wird auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt wahrgenommen

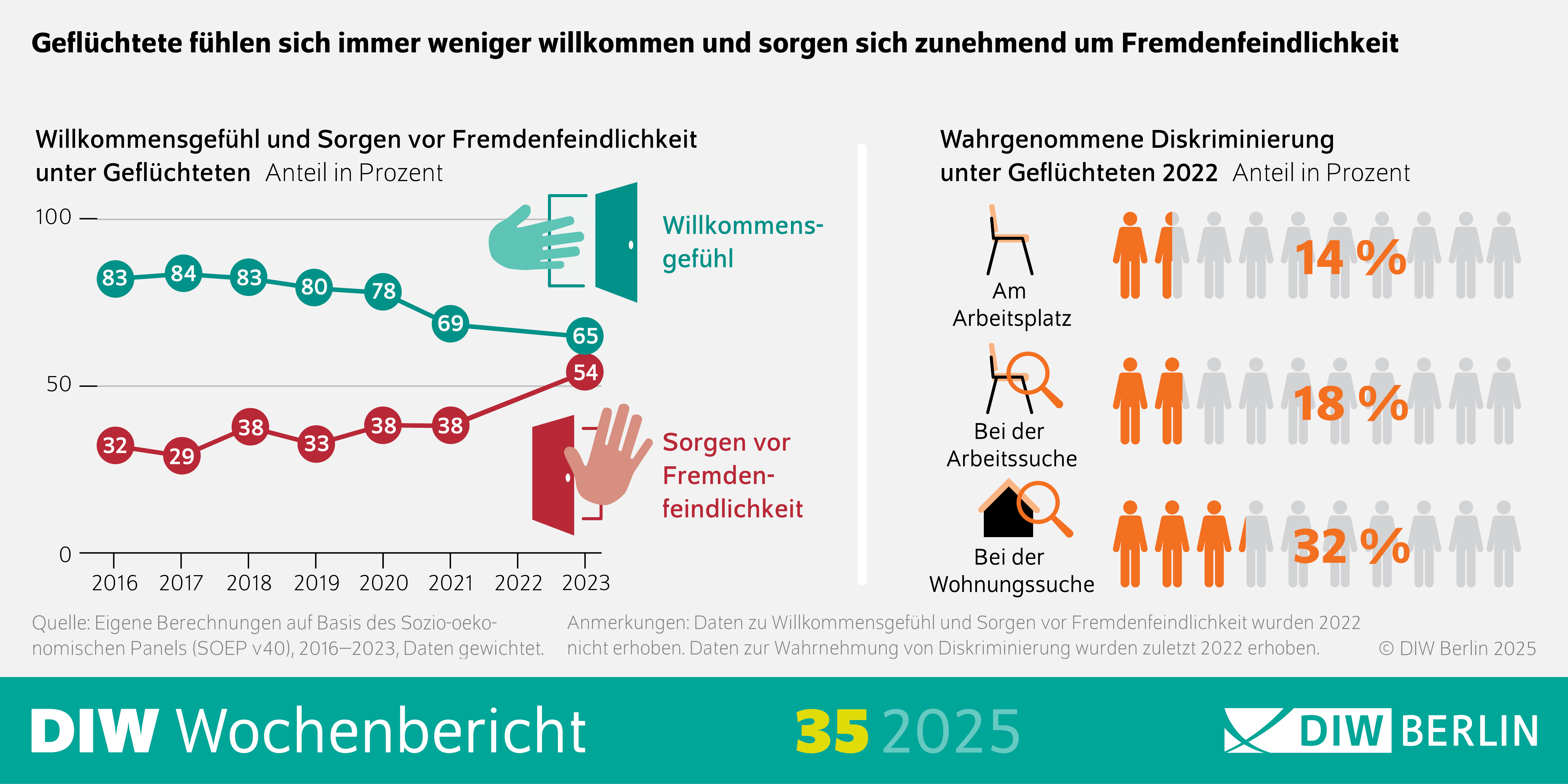

Das Willkommensgefühl unter Geflüchteten ist seit 2018 kontinuierlich rückläufig, während die Sorgen vor Fremdenfeindlichkeit deutlich zugenommen haben. Besonders eindrücklich sind die Ergebnisse zur wahrgenommenen Diskriminierung am Arbeits- und Wohnungsmarkt. Bei der Wohnungssuche berichten drei von zehn Geflüchteten von Diskriminierung – meist aufgrund ethnischer Herkunft, Religion oder äußerlicher Merkmale. Unterschiede bestehen je nach Geschlecht, Bildungsstand und Region: Geflüchtete Männer nehmen Diskriminierung in Ostdeutschland deutlich stärker wahr als in Westdeutschland. "Wahrgenommene Diskriminierung ist für Geflüchtete kein Einzelfall – besonders bei der Wohnungssuche. Das gefährdet nicht nur ihre Integration, sondern auch das gesellschaftliche Miteinander", resümiert Studienautorin Ellen Heidinger. Transparente Vergabeverfahren und anonymisierte Bewerbungen könnten Chancengleichheit schaffen.

Einbürgerung als Ziel – aber nicht für alle erreichbar

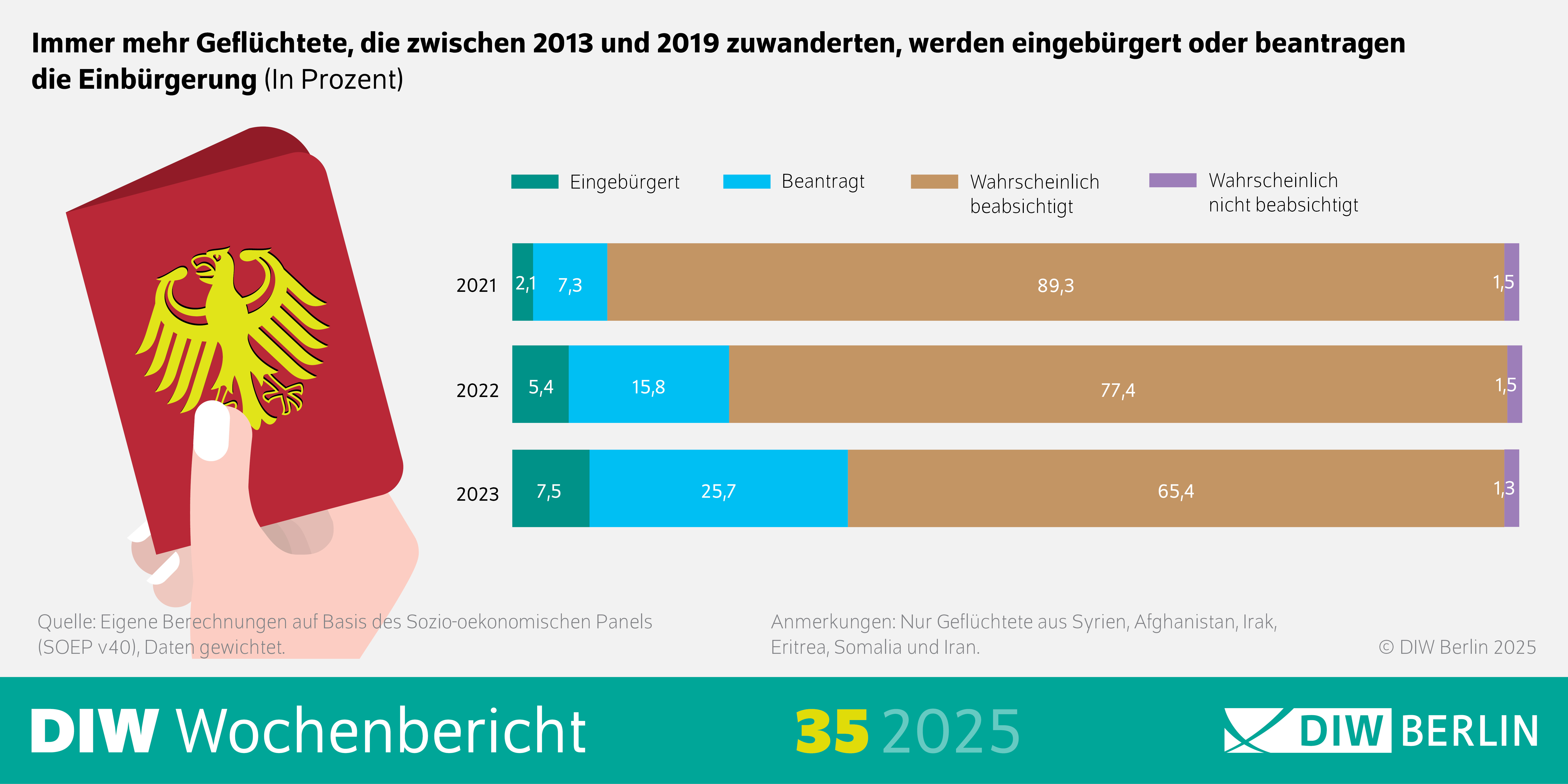

Nahezu alle Geflüchteten, die zwischen 2013 und 2019 nach Deutschland kamen, streben eine Einbürgerung an – ein deutliches Zeichen für langfristige Bleibeabsicht. Der Anteil der Eingebürgerten stieg von 2,1 Prozent (2021) auf 7,5 Prozent (2023), die Zahl der Anträge verdreifachte sich auf 25,7 Prozent, weitere 65,4 Prozent beabsichtigen die Einbürgerung. Weniger als zwei Prozent planen keine Beantragung. Durch die Reformen des Staatsangehörigkeitsrechts 2024 wird zwar die Aufenthaltszeit für Einbürgerungen verkürzt, zugleich werden aber die Anforderungen an die wirtschaftliche Selbstständigkeit erhöht. Besonders vulnerable Gruppen – etwa Alleinerziehende oder Geringqualifizierte – werden ausgebremst. "Die Einbürgerung ist ein zentraler Schritt zur gesellschaftlichen Teilhabe. Doch die Reform droht gerade jene auszuschließen, die am meisten davon profitieren würden. Das verschenkt wertvolle Integrationschancen", stellt Studienautor Jörg Hartmann fest.

Frühkindliche Entwicklung: Gleiche Chancen brauchen gleiche Bedingungen

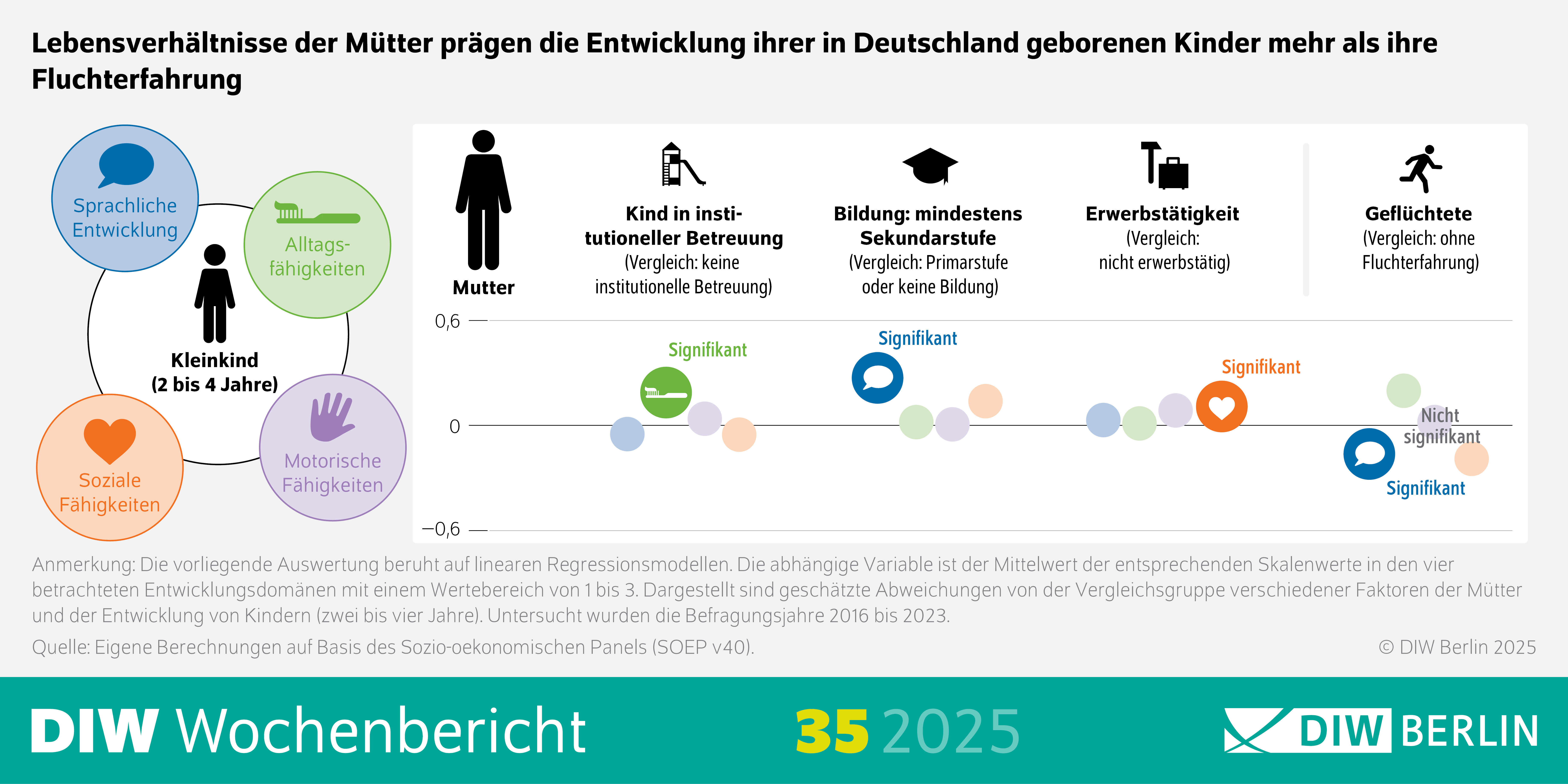

In Deutschland geborene Kinder geflüchteter Mütter weisen bei Geburtsgewicht, -länge, Kaiserschnitthäufigkeit und Stillverhalten keine Unterschiede zu anderen Kindern in Deutschland auf. Im Kleinkindalter zeigen sich jedoch Entwicklungsunterschiede in Sprache, Motorik und sozialem Verhalten. Diese lassen sich weitgehend durch die mentale Gesundheit, Bildung und Erwerbstätigkeit der Mutter sowie den Zugang zu institutioneller Betreuung erklären. "Nicht die Fluchterfahrung der Mütter selbst, sondern soziale und strukturelle Lebensbedingungen sind entscheidend für die Entwicklungschancen", erklärt Studienautorin Sabine Zinn.

Zehn Jahre nach der hohen Fluchtmigration zieht Sabine Zinn insgesamt eine gemischte Bilanz: "Nach zehn Jahren sind die meisten männlichen Geflüchteten im Arbeitsmarkt angekommen. Doch gerade geflüchtete Frauen sind deutlich seltener erwerbstätig. Die meisten Geflüchteten streben eine Einbürgerung an – ein Zeichen dafür, dass sie dauerhaft in Deutschland bleiben wollen. Allerdings bestehen weiterhin strukturelle Hürden, die Teilhabe erschweren. Diese liegen vor allem in fehlender zielgerichteter Bildung und Arbeitsmarktintegration."